ドイツでYNSAの普及が世界中で1番の理由

山元敏勝先生は、ドイツのケルン大学病院で働かれ、奥様ヘレンさんはドイツ人で看護師をされていたのが大きな要因だと思います。山元先生のお人柄とその力量で多くの医師からの信頼を受けておられたからだと思います。私の師匠である冨田祥史(とみたよしふみ)先生が、「山元式新頭鍼療法の実践」という加藤直哉先生との共著で、下記のように書かれています。

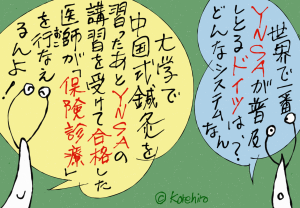

『ドイツを始め、ヨーロッパの国々は自然療法をとても大切にしています。なんと、古代エジプト時代以来、4000年もの自然療法の伝統を受け継ぎ大切にしているのです。特にドイツでは、医学生は薬草の授業が必須であり、医師国家試験にも問題として出ます。また、医師免許更新時にも薬草のレクチャーを受ける必要があるのです。ドイツ人医師の20%は、ハーブや鍼灸治療、温泉療法など、補完医療(西洋医学以外の治療)を行っており、その割合は年々増加し、1パーセントもいない日本の現状と比べると、桁違いの普及率と言えると思います。またドイツにはハイルプラックティカー(補完代替医師・自然療法士)と呼ばれる鍼灸治療、アロマやハーブ、漢方、音楽療法、温泉療法など、補完代替医療を行うプラクティショナーの制度が、1938年からあり、ハイルプラクティカーの中でも鍼灸治療は人気が高く、YNSAは、中医鍼灸と並んで多くのプラクティショナーがいるそうです。』

この文章を読んで、日本との違いにただ呆然としてしまいます。そして4000年も続いた自然療法がドイツに存在していたことすら知らなかったのです・・・・私は。

そんな歴史があるドイツだから、当たり前に補完代替医療が展開できるのでしょう。羨ましいかぎりです。ただ、羨むばかりでは進歩しません、日本には日本の優れた発酵食品(ぬか床、納豆、醤油、味噌、日本酒などなど)があり、YNSAがあるのです。それだけではありません、縄文文明という新しい概念が生まれきています。1万7500年前から、縄文文明なるものが存在していたという事実が最新考古学の研究から、徐々に明らかになってきているようです。もちろん、この縄文文明という考え方を全く正しいかどうかは分かりません。ただ言えることは、もう少し日本に誇りと自信を持ってもいいのではということです。独自の補完代替医療を目指したいものです。