右肩が痛く腕が上がらなくなった60才代の左官屋のCさん。仕事が早く終わったため、予約時間より1時間30分も早く来院。

「先生、えらい早よう来たんじゃけど・・・・かまん?」

「あああ・・・・・かまんですよ。」

「あれから翌日は調子が良うて、こりゃ治ったと思ったんじゃが・・・・少しずつ戻ってきたんよ。けど、ブロック注射とは、全然違う。」

早速、足の合谷診(第一中足骨と第二中足骨の間の触診):左→左側から治療をします。

膝診(膝窩横紋周辺の触診)

左:頸椎(0)、胸椎(2)、腰椎(0)、脳幹(0)、大脳(1)、小脳(0)

右:胸椎(1)、腰椎←チェックせず、大脳←チェックせず

首診

左:膀胱(0)、肝(0)、胆(0)、心包(0)、大腸(0)、三焦(消化器)(1)、胃(0)、脾(1)、小腸(0)

右:大腸←チェックせず、胃←チェックせず、小腸←チェックせず

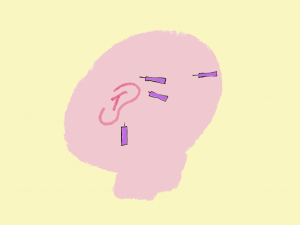

膝診で最も痛いのは、膝ウラの内側の1ヶ所→ここを、胸椎2番診断点だとみなしています。次に痛いのは、膝ウラの外側の1ヶ所→胸椎12番診断点だとみなしています。この2ヶ所の治療点は、左眉の上にあるので、2本置鍼。次に痛い個所が、太ももの内側→ここを大脳診断点とみなし、オデコ中央部生え際の大脳治療点に、置鍼1本で、左膝全ての圧痛点がなくなりました。

Cさんは、右肩痛なので、右胸椎診断点である右膝ウラにある右胸椎治療点に圧痛があります。そこで、右眉の上にある右胸椎治療点に1本置鍼。これで、右膝ウラの圧痛点がなくなりました。

「これで、右肩上がりますか?」

「・・・・上がる、ちょっと引かかりがあるだけじゃ!」

「そしたら・・・今度は、内臓を整えるので、左の首の一番痛いところを教えてください・・・」

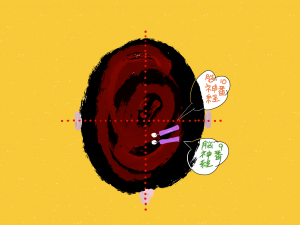

Cさんの左の首最大圧痛点は、肩に近い三焦診断点です。この治療点は左側頭部にあるの1本置鍼。この1本で他の診断点の圧痛がなくなりました。残っているのは、首の後ろにある脾診断点の圧痛だけです。これも左側頭部に置鍼1本して圧痛がなくなりました。

「これで、右肩どうですか?」

「・・・・まだ、ちょっとだけ引っかからい・・・」

「そしたら、今度は右肩を狙いますね・・・・・・どうです?」

「・・・・・あっ、大丈夫じゃ!」

ということになり、後はCさんと雑談をしていると、

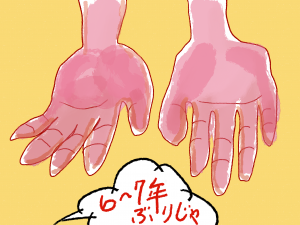

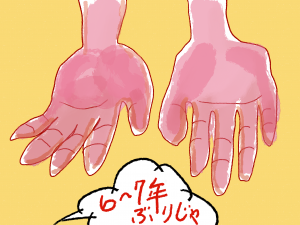

「あれっ?・・・・どしたんじゃろ・・・手がこんなに温なっとる。ワシャ、前にも言うたけどレイノー病で冬になったら手が真っ白になったり、真っ黒になったりするんじゃけん・・・・ほじゃけん、高い薬飲みよるんじゃけど・・・今日も、弟子がワシの手さわって、冷たいんでビックリしとった・・・・スマホいろても、冷た過ぎて動かん時もあるんよ。6~7年ぶりじゃろか・・・・こんなに温くなったんは・・・・嫁もビックリすると思わい・・・・・どしたん、足も温くなっとる!」

この調子で、来院することをお勧めしました。