ーたった7本の鍼で長年の腰痛が治ったー

30年以上腰痛に悩み、右前腕も物をつかんでいて、力が入らず落とすこともあった60才代の男性Eさん。

「腰は、もう長いんですか?」

「30年以上です。」

「取れない・・・また、再発する?」

「そうですね。」

「足はどうですか?」

「今年の正月は、右ふくらはぎ痛で大変でしたが・・・鍼を打って治りました。」

「それと、右腕に力が入らなくなります。」

「動くことは、できるの?」

「今は大丈夫です。」

「はい、手出して。」

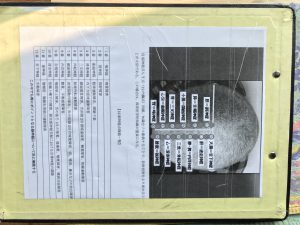

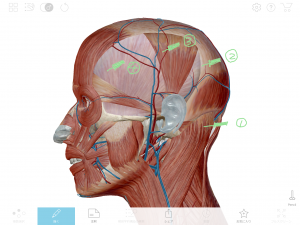

左右の合谷診(親指と人差し指の間の触診)をされた山元先生は、左右の上腕診(外側のみ=頚椎点)をされた後、左前腕の上廉(肘下横紋から指4本下)付近に2本置鍼。

山元先生は、再び左右の合谷診をされます。

「これよりも、これのほうが・・痛い。」

「若干・・痛いです。」

今度は、オデコ中央部のA点に2本置鍼。

「どうですか?」

「・・・・痛みが取れたような、気がします。」

「立ったり、すわったりは・・・やってみて。」

「どうもありません。」

「反対の手出して。」

今度はEさんの右上腕診(外側のみ=頚椎点)をされた後、同じ位置に置鍼2本。

山元先生は再び左右の合谷診を同時にされます。そして、右前腕の2本の置鍼個所付近を押圧。続いて、左前腕の2本の置鍼個所を押圧され、もう一本置鍼。

第7頚椎右横に注射をし終了となりました。

「とにかく山元先生は、人間としてのスケールが大き過ぎて、常に叱られている様な感じだった。鍼に全く迷いがなくズドーンと入って来た。滅多にお会いすることができない怪物の様な方に、お会い出来る機会があったことに感謝します。」

長年の悩んでいた腰痛がすっかり治ったEさんでした。

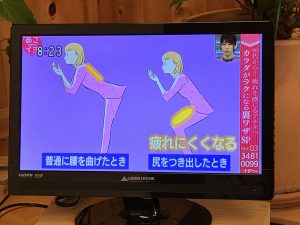

これは、足先を内股にするだけの事です。この状態でお尻を突き出すと、両膝がピッタリくっつきます。そうするともっと安定すると思います。一度お試しあれ❗️

これは、足先を内股にするだけの事です。この状態でお尻を突き出すと、両膝がピッタリくっつきます。そうするともっと安定すると思います。一度お試しあれ❗️