「私の父は、前立腺ガンになって、摘出したんです。先生みたいに細身で、元気だったのに・・・・どうしてだと思います?」

「・・・・やっぱり、冷えだと思うんです。」

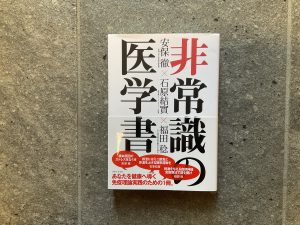

と、下記の「非常識の医学書」に書かれてあった文章を思い出し、語りました。石原結實先生の一節を改めて、ご紹介します。

『がんは癌と書きますが、岩のように硬い病気の意味です。皮膚がんや肝臓がん、乳がんを触診するととても硬く感じます。すべての物体が冷やすと硬くなることを考えると、癌はある面冷えから起こる病気です。

体の中でもがんにならない臓器となりやすい臓器があります。がんにならない臓器は、心臓や脾臓、小腸といった自らがかなり発熱をしている臓器です。

(中略)

反対にがんになりやすい臓器は、中心部が空いている管状で、周辺にしか細胞がない形状になっている肺、食道、胃、大腸、子宮などの管腔臓器です。体温よりも温度が低い外気とつながっているので、臓器の温度はさらに低く冷えやすい臓器です。

(中略)

がん細胞は、冷えが大好きで、最も分裂増殖するのは体温が35度の時で、大嫌いなのは熱で39.3度以上の体温では死滅をしてしまいます。

甲状腺は新陳代謝を司るホルモンを分泌するところですが、甲状腺の働きが活発すぎて、発熱や発汗が続くバセドウ病の患者さんは、癌になる確率が一般の人の1000分の1以下と言われています。このこのことからも熱ががん細胞に有効なことがわかります。

(中略)

西洋医学でもがんに対して温熱療法が用いられます。がんを防ぐには体をしっかりと温め、汚れた血液を浄化、排泄することが理にかなった方法です。』

体を温める最もかんたんな方法は、食べないことです。1日1食だと24時間断食していますので、消化器系に血液が流れる時間が少なくなる分、それ以外の筋肉、脳などに血液が流れるので、必然的に体温が上がります。現在、午後3時30分ですが、私の体温は、37.4℃あります。これは、私の平熱です。