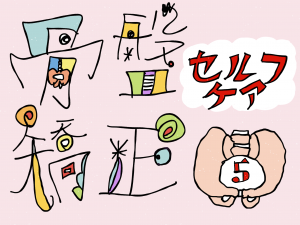

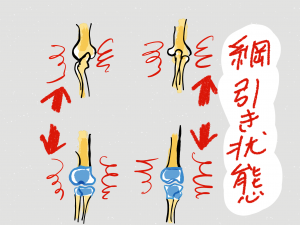

2年ほど前、両膝痛で来院されて以来、毎週通院されている60才代の女性患者Cさん。最近は、30分ほど散歩をされているので、調子がいいそうです。今回も、健康管理、健康維持のための施術となります。また、繊細なCさんには、鍼の刺激が強すぎるので、操体法による治療を行っています。

足の合谷診(第一中足骨と第二中足骨の間の触診):左(左にかたよりがあるため、左側から治療)

膝診(膝窩横紋周辺の触診)

左:腰椎診断点←圧痛点あり

右:胸椎(第2胸椎)診断点←圧痛点あり

首診

左:肝、心、三焦(消化器)

右:小腸

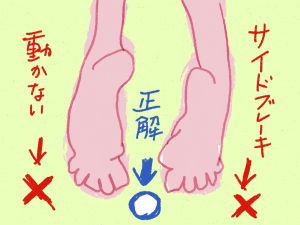

左腰椎の圧痛点は、Cさんが座ったまま私が床に座り、「つま先上げの操法」で取りますが、完全に取れなかったので、膝に角度をつけたまま、ふくらはぎの奥の筋肉(ひらめ筋)を伸ばし、ゆっくり圧力をかける操法。これで、ふくらはぎがゆるみました。

右胸椎(第2胸椎)の圧痛点は、やはり「つま先上げの操法」で取りますが、完全に取れなかったので、膝をしっかりと伸ばした状態で、ふくらはぎの浅い筋肉(腓腹筋)をのばし、ゆっくり圧力をかける操法。これで、ふくらはぎがゆるみました。これらの操法で自律神経が整いました。

次は、Cさんにベッドで仰向けになってもらいます。首診で一番痛い肝の治療点(左側頭部)に軽く触れる操法。

「・・・・お腹の上の方が横に動いています。」

敏感なCさん、肝臓付近が横に動いているのが分かったようです。次に、心の治療点(左側頭部)に軽く触れます。

「・・・・なんか胸あたりが上下に動いています・・・・・今度は、胃あたりが動いています・・・腸あたりが動いています。」

心の大動脈が反応したようです。そのあと、心と陰陽の関係にある小腸が反応したようです。次に

三焦(消化器)の治療点(左側頭部)に軽く触れます。

「・・・・先生が触れているところを強く感じます・・・・それと、気になっている歯が痛くはないのですが反応しています・・・・・・胃あたりが動いています。」

敏感なCさんは、触れたところに素直な反応が出ました。そのあと、足揉(も)みをして終了となりました。操体法の皮膚の操法は、山元式新頭鍼療法(YNSA)と相性がいいようです。

あじさいの杜鍼灸院について