昨夜は、大学時代のクラスメート2人と私で、Lineによる飲み会をしました。彫塑科で共に学びましたが、3人とも彫刻を制作していません。それぞれが好きな道を歩んでいます。7人いたクラスメートの内、彫刻家として生きたのは1人ですから、割合としては多い方かもしれません。ただ、あの自由な空間時間を体験した我々は、皆んな好き勝手な人生を送っているようです。

私が芸術系の大学に進んだ理由は、父親の一言からです。父親は中学校の美術教師で「美術の才」を見抜く力はあったのだと思います。私にはその「才」が少しあったようです。そのため、私が中学生の時、

「ヒロムは、高校生になったら2年からは、美術部に入って美術大学を目指したらええわい。」

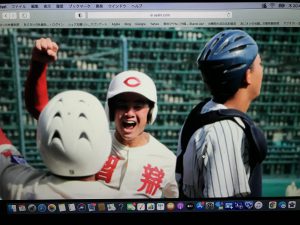

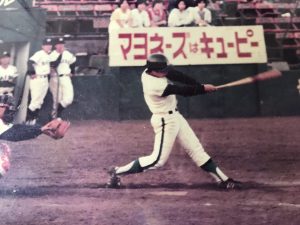

と言われ続けていたのです。そこで、1年間は柔道部に身を置いて・・・2年生から、美術部に入るという計画でした。ところが、エネルギーの有り余っている高校生で、美術部は無理でした。しかも、野球をやりたい中学校時代に野球が出来ず、剣道部に嫌々入っていた身としては・・・不完全燃焼。

1年の2学期からは柔道部を辞め、野球部に入り美術部のことは、頭から全くなくなりました。そんな私が法政大学経営学部に入学・・・・・そこで、学ぶ事に興味なし、6月に退学。勘の鋭い父親は、私の行動を読んでいたようです・・・私は、愛媛に呼び戻され、

「お前は、何したいんぞ・・・・」

「分からん。」

「・・・何ぞ・・・芸術でもするかと思った。」

という会話から、一気に芸術の道を歩むといういい加減人生。そのため、やはりいい加減なことしか出来ませんでした・・・・・・しかし、素敵な仲間が出来た大学時代に、心から感謝しています。父ちゃんありがとうございます。