友人にもらった子規庵のヘチマ、水につけて果肉が腐り植物繊維(セルロース)になったので、洗ってクエン酸をいれた水に浸(つ)けています。腐った匂いがなかなか取れないので、明日の朝まで浸(つ)けてみようと思っていたのですが、漂白剤を使用すると、きれいで無臭になりそうです。友人は水に浸(つ)けず乾燥したままで、きれいなヘチマタワシを作ったそうです。どうやら、友人の方法が合理的で賢明な様です。

私はこのヘチマを筋膜のサンプルとして、使用するつもりです。実際には筋膜は主にコラーゲンというタンパク質の一種で、ヘチマタワシは、セルロースという植物繊維で炭水化物の一種。全く違う成分ですが、それは動物と植物の違いだけで、構造的には同じように感じるので、説明出来ると思っています。

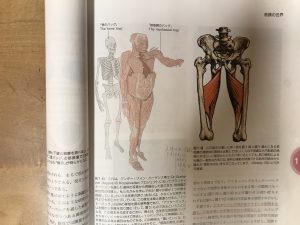

何度読んでもよく分からない「アナトミー・トレイン 徒手運動療法のための筋筋膜経線」で、唯一わかりやすい絵が下記。

筋筋膜の状態が最もよく分かります。これがヘチマタワシに対応する様に思います。絵の様に筋筋膜がカラダを支えているのです。骨はそれに付随していると考えたほうがいいと思います。それを、ヘチマタワシが表現しているので、患者さんに是非とも実感していただきたいと思います。