・・・・・のは、私だけかも知れません・・・・作曲家、古関裕而氏がモデルとなる朝ドラです。高校球児だった私にとって、「栄冠は君に輝く」は、カラダの髄核(ずい)まで染み込んだ応援歌なのです。その誕生秘話が、史実を元に描かれています。同郷の友であり有能な歌手の佐藤久は、戦後、酒と博打に溺(おぼ)れ悲惨な生活を送っていました。これは、あの「イヨマンテの夜」を歌った伊藤久男氏がモデルなのです。

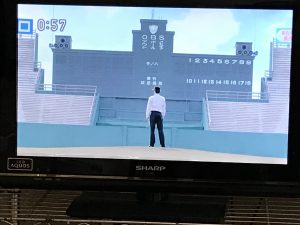

60才代の方なら、伊藤久男氏の魂に響く「イヨマンテの夜」を覚えておられるはずです。あの伊藤氏が実は、「栄冠は君に輝く」を歌っていたのです。その史実をまったく知らなかった私。もう鳥肌ものです・・・・今日の「エール」では、主人公の古山裕一(古関裕而のモデル)が、甲子園のマウントに立ち、一気に作曲するシーンがありました。史実かどうか、私は知りませんが、才能のある作曲家は、このような事があるのだろうと思います。

明日からは、裕一が、久をどのように説得して「栄冠は君に輝く」を歌ってもらうのか・・・

楽しみです。