操体法での治療を希望する40才代の女性患者Aさん。

事務職のため、一日中イスに座りっぱなしです。そのため、肩と背中のコリで悩んでおられます。

「歩くことは、ほとんどない。」

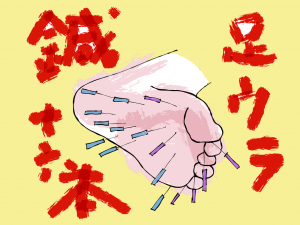

との事です・・・まあ~そんな事は無いにしても、足ウラへの刺激など、全くしたことは無いでしょう。そこで、人工芝の上にゴルフボールより小さな陶器の球体(陶石と呼びます)を置き、その上を歩いてもらいます。歩くこと5分弱で、Aさんのカラダ全身から汗が吹き出しています。

実際、多くの患者さんが、この陶石歩きで汗を相当かきます。これは、交感神経の刺激によるものと思います。

人類が発生し現在に至るまでの歴史の99パーセントは、裸足生活で自然の中、交感神経が盛んに働かないと、獣に襲われて死んでしまいます。

そんな人類史の染み込んだカラダが流す汗は、極めて健全だと思います。

汗を流した後のAさんには、ベッドでゆっくりしてもらいます。足の指1本1本を丁寧に揉みながカラダをゆする操法を15分。これで、Aさんは半覚醒状態になりました。あとは気になるところに私が手を置き、Aさんには最も深い半覚醒状態を味わっていただきます。

「後頭部と首、気持ちよかった~~、足首も!」

と、ご機嫌さんでした。

Aさんには、鍼灸治療をしないで、勝手にカラダが治っていく環境作りをしてみます。