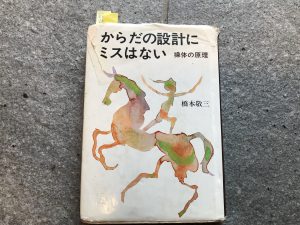

操体法の創始者、橋本敬三先生(医師)の著書「からだの設計にミスはない」の中に、山元式新頭鍼療法を示唆する個所があったので、ご紹介します。

『初めは私も、中枢神経の何かに損傷があった場合にはだめだろうと思ってあきらめておったんだけども、(操体法を)やっているうちにいろいろな変化が現れてくる。これは何とかなるぞ、可能性があるぞ、という気がしてきた。

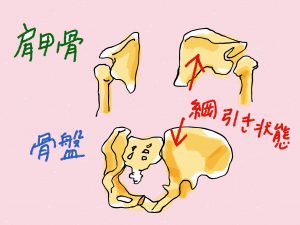

脳の中の変化っていうのは、みな表面に出てくるんですよ。近頃、中国では頭皮鍼というのをやっているらしいが、日本でもその辺のことに注目している人はたくさんいる。脳のどういう部分の変化が、体のこういうところに出てくる。そして、そこを刺激すればどういう効果が現れてくる、と言うような研究がね、将来どんどん進むだろうし、その可能性も出てきているんです。』

とあります。この本が出版されたのが1978年。山元式新頭鍼療法(YNSA)を山元敏勝先生(医師)が発表されたのは、1973年ですが、日本ではあまり反応がありませんでした。翌年海外で発表されると注目され海外で普及したため、残念ながら橋本敬三先生が山元式新頭鍼療法(YNSA)を知ることはなかったと思います。もし、知っておれば、必ず学ばれて操体法に生かしておられたと思います。

ずいぶん遅くなりましたが、私は私なりに操体法と山元式新頭鍼療法(YNSA)を融合してみようと思います。