施術中に予約なしの飛び込みの患者さんが来院。

「ええと・・・・11時45分にもう一度来てもらいませんか?」

と予約を入れました。飛び込みで来られるのは、よっぽどの事があるに違いありません。昼休みを返上して診させていただきます。

「頭痛と肩こりで、夜もろくに眠れません・・・枕を色々変えても効果がありません。20才頃に、頸椎と腰椎のヘルニアが見つかりました。」

などと色々教えてくれますが、突然、

「先生、歯の痛みは取れたりするんですか・・・・・堅いものを食べると、犬歯の下の歯が痛くて・・・・虫歯ではないそうです。」

「大丈夫ですよ・・・・そしたら、いきなりですけど、歯の治療から始めましょう。」

40才代の男性患者Aさんには、歯の治療で眉毛の眉間よりの圧痛点に1本置鍼しました。そして、名刺ほどのサイズのパイをかじってもらいました。

「・・・・・・痛みが軽減していますね。」

そこで、オデコにある口(くち)の治療点にもう1本置鍼。

「・・・・・・あれ?痛みが・・・なくなりました。こんなに速攻性があるんですか・・・今までの鍼に対する概念がガラッと変わりました・・・・1度、鍼治療を受けてから実は、トラウマになっているんです。腰に刺されて電気が走ってから、鍼が怖くて、怖くて・・・・今回は、意を決して来たんです。」

正直に色々なことを話してくれるAさんに、患者さんの本音、思いを教えていただいています。本当にありがたい事です。次は、いつものように合谷診(左右の人差し指と親指の間の触診)。左に圧痛点を強く感じるため、左から治療します(Aさんの場合は、上腕診、首診共に全て左に圧痛点がありました)。

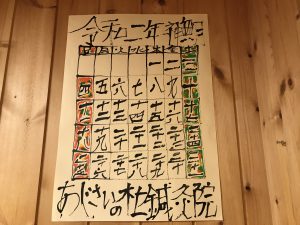

上腕診(肘内側横紋の周辺の触診)

左:頸椎(1)、胸椎(0)、腰椎(0)

Aさんは、頭痛、肩こりで夜も眠れないくらいですから、やはり頸椎診断点に最大圧痛点があったようです。この治療点はオデコの生え際にあるので1本置鍼。すると、頸椎ばかりでなく胸椎、腰椎の診断点も圧痛点がなくなりました。

首診

左:腎(1)、膀胱(1)、心(1)

最大圧痛点の膀胱から始め、腎、心と左側頭部にそれぞれ1本ずつ置鍼。

Aさんは慢性的な腰痛持ちでもあります。この3本の置鍼で腰も軽くなってきましたが、腰を反らすと痛いそうです。そこで、耳のウラに1本置鍼。

「これで、反らしてみてください。」

「・・・・・あれ?痛くないです・・・この鍼は、即効性がありますね!」

「そうでしょ!・・・・そしたら、肩(こり)ねらいますね。」

と、オデコの生え際のB点(正中線から約2cm左)と、C点(B点から2.5cm左)に1本ずつ置鍼。

「クビが、ふにゃふにゃになった感じ・・・・」

これで、治療は終了して、30分ほどゆっくりと会話を楽しみました、おしまい。