左肩痛は、気をつけて

80才代の女性患者Bさん、肩が痛くてたまらないので、訪問治療に行きました。話を聞くと、心臓の冠動脈に血栓が出来、薬を毎日飲んでいるそうです。しかも、左肩が痛いとなれば、まず狭心症を疑います。そこで、Bさんの息子さんに医者に診てもらうよう勧め、治療を始めました。その日は、C点という正中線から4~5cmの生え際に、3本置鍼したのが効き、肩の痛みが無くなりました。それから5日後、息子さんの運転する車で来院されました。

「先生、病院では高血圧じゃ言われた・・・大丈夫じゃった。」

一安心です。今考えると、C点の肩に対応する個所に置鍼し、肩痛が無くなった時

点で、肩に問題があり、心臓ではないと理解すべきだったのかもしれません。

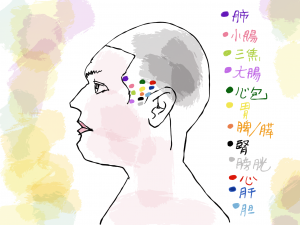

山元式新頭鍼療法(YNSA)の合谷診(人差し指と親指の間の触診)、上腕診、首診をしたうえで、頭に置鍼をしました。

内訳は、右胸椎5本、右脳幹2本、左頸椎2本、左肩4本、左小腸、左三焦(さんしょうー消化器系)、左大腸にそれぞれ1本。

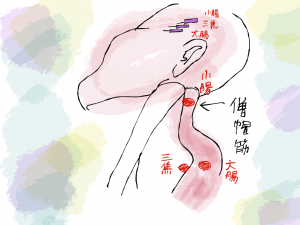

Bさんは、2カ月前激しい嘔吐、下痢、血便があり13kg痩せました。この状態が左の僧帽筋に現れていたのです。首診で、小腸、大腸、三焦は僧帽筋に位置しています。置鍼する個所は、こめかみ辺りです。この置鍼3本で、僧帽筋がゆるみました。

改めて、山元式新頭鍼療法(YNSA)の凄さを感じたのです。