40才代の女性患者Aさんが、遠方から来られ3日間連続して治療を受けられました。昨年末くらいから歯が浮くような感覚になり、歯が取れそうな痛みと、歯から苦い物が出るような感覚が生じ、首も痛みが激しくなってきました。歯医者に診てもらっても、

「歯はキレイだし、神経にも問題はなく、歯周病にもなっていません。」

とのことですが、その痛みのため首から上を取ってしまいたい感覚になるそうです。寝ていると緊張して奥歯が擦(す)り切れるため、分厚いマウスピースを作ったのですが、それさえ傷つけてしまうほど、力が入るそうです。様々な治療を受けたのですが、なかなか良くならず。コロナ禍も少し落ち着いたので来院となりました。

初日

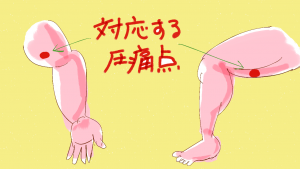

左側に緊張があるので、左の膝診と首診を行います。

左頸椎(5)、左胸椎(4)、左腰椎(3)、脳幹(0)、大脳(1)、小脳(1))

( )内の数字は足に貼ったパイオネックス(皮内鍼)の数。これで自律神経を整えました。次に痛い歯の治療となります。歯の治療点は眉間にあります。予(あらかじ)め6本の置鍼を準備していたのですが・・・・1本1本が刺入しにくく(薄く硬いゴムのような感じ)、Aさんも思わず目から涙が溢(こぼれ)るほどの痛みがあり、また刺入するたび歯に痛みが生じ、5本置鍼が精一杯でした。Aさんにとっては、拷問のようだったと思います。

少し落ち着いて、首診の結果から側頭部の置鍼を行います。

左腎、左膀胱、左肝、左胆、左三焦(消化器)、にそれぞれ1本置鍼すると、左心包(心臓周辺)、左大腸、左小腸診断点の圧痛がなくなりました。今回はこれで終了。置鍼後30分で、歯の痛みがずいぶん軽減したそうです。

2日目

昨夜は食欲が出てきて、よく眠れたそうです。また、何より良かったのは、朝起きて、数ヶ月ぶりに歯の痛みがなかったことです。ただ、午後になって歯の痛みが出てきて昨日の40%ほどの痛みだそうです。昨日同様左側に緊張があるので、左の膝診と首診を行います。

左頸椎(1)、左胸椎(1)、左腰椎(1)、脳幹(0)、大脳(1)、小脳(1))

上記のように左頭部、左顔面の治療点に1本置鍼、脳幹の治療点に置鍼は必要なしでした。これで自律神経が整いました。次に眉間にある歯、口の治療点に6本置鍼。昨日とは違い刺入時の痛みは減っています。しかし、1本1本は、歯に痛みを伴いながら刺入しているようです。

首診の結果から左側頭部に置鍼をします。

左膀胱(2)、左胆(1)、左大腸(2)、左脾(1)これらの置鍼で、左腎、左心、左胃、左小腸の診断点圧痛がなくなる。これで内臓が整いました。最後に頭頂部のKソマトトープ、Jソマトトープ(小さな人型の投影)の口に当たる個所へ、合計4本置鍼し終了。

「歯の痛みが昨日来た時の10%くらいになっています。」

と言葉を残し帰られました。

3日目

「朝起きた時、歯の痛みはありませんでした・・・・でも、めまいがしてよろめきそうでした。今の歯の痛みは、初日が10だとしたら1くらいです。」

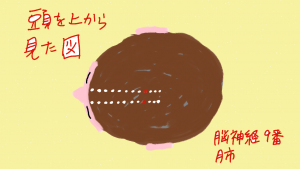

ということで早速、左脳神経#8(内耳神経)の治療点(頭頂部)に1本置鍼しました。この治療点はめまいによく効きます。やはり前回同様左側に緊張があるので、左の膝診と首診を行います。

左頸椎(3)、左胸椎(2、置鍼2)、左腰椎(0)、脳幹(0)、大脳(1)、小脳(1)

初日に貼った足のパイオネックス(皮内鍼)は、8割ほど剥(は)がれていたのでパイオネックス(皮内鍼)を貼り、頭に2本置鍼して、自律神経を整えました。次に口、歯治療のため眉間に6本置鍼をしました。相変わらず刺入しにくいのですが、初日ほどではありません。今後は内臓を整えるため、首診の結果から左側頭部に置鍼をします。

左膀胱(1)、左胆(1)、左三焦(1)、左脾(1)の置鍼で、左腎、左心、左大腸、左小腸の診断点圧痛がなくなり治療終了となりました。

後は、世間話をしながら野球の硬式ボールを使った治療法をご紹介しました。近々そのYouTube制作するつもりです。

Aさん、遠いところからお越しいただきありがとうございました。歯痛、頭痛、首痛は顔面の表情筋や咀嚼筋と非常に関係があると実感しました。探求すべき課題をいただきました。ありがとうございます。

追伸:「今朝は、歯の痛みは少ししか出ておらず、効果が出ています。」とAさんから連絡がありました。