「私の右脚には10人の脚が、束(たば)ねてあるんです。」

と、ご自身の痛い右膝のことを表現していた70才代の女性患者Cさん。最近では、10本脚から、元の1本脚に戻り、以前ほどの腫(は)れはないのです。しかし、非日常の当院での施術で膝の痛みがなくなっても、日常に戻ると、痛みが元に戻るそうです。Cさんにとって、非日常である当院の施術はあくまで非日常で、日常は膝痛持ち生活なのです。

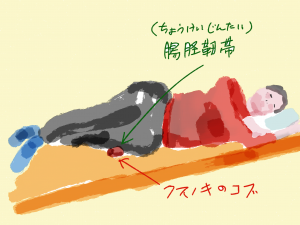

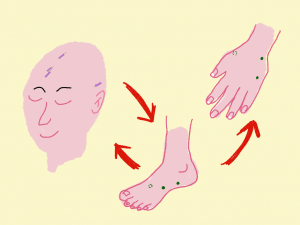

この壁を何とか超えないと、次のステップに進めません。手探りのまま治療をはじめることにしました。いつものように足の合谷診(第一中足骨と第二中足骨の間の触診):右(右から治療をはじまます)。

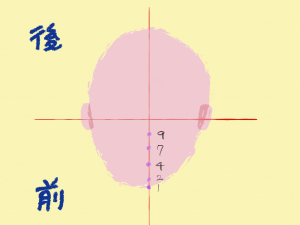

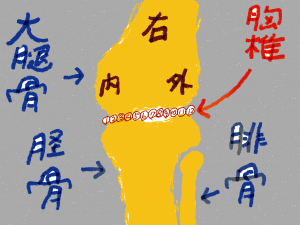

膝診(膝窩横紋周辺の触診=頸椎、胸椎、腰椎、脳幹、大脳、小脳の診断)

頸椎

右:#1、#2、#3、#4、#5

左:#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、

胸椎

右:#2

左:#1、#10

腰椎

右:なし

左:#1

#数字はそれぞれの椎骨の番号(圧痛点)

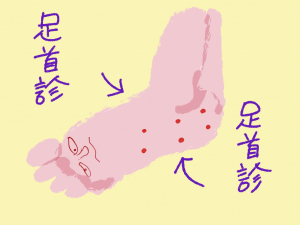

足首診(内臓の状態を診断)

右:肝(1)、心包(2)、心(0)、三焦(1)、肺(0)

( )内の数字は置鍼数

施術途中で、Cさんの第三、第四、第五中足骨付近の腫(は)れが気になりました。そこで、何気なく爪で圧痛点を探ると、Cさんは悶絶(もんぜつ)するくらいの痛みを訴えました。

「ここに違いない!」

と、その後はCさんの足の甲にある圧痛点を爪で痛気持ちよくこする療法を7~8分。そして3ヶ所の圧痛点にパイオネックス(円皮鍼)を貼り、歩いてもらうと、2年ぶりに右足の母趾球で床を蹴(け)るような歩きができるようになりました。これで、私にあるヒントが浮かんだのです。まだ、言えるようなものではありませんが、いつかお話出来るといいですね・・・・まあ、単なる妄想かも・・・